最後更新日期

【藝文誌】素人?藝術家?洪通南美館展覽(112-1實踐課程-寫作篇)

素人?藝術家?洪通南美館展覽「典藏聚焦:洪通、張炳堂、許淵富、蔡草如」

賴葦杭

2023年11月,台南美術二館的當期展覽分別有「臺南囡仔顏水龍──從臺灣出發 展望世界的藝術」、「典藏聚焦:洪通、張炳堂、許淵富、蔡草如」、「愛洛蒙-人與動物的後心靈樂園」、「熱流:臺非現當代攝影」等等,從在地畫家出發,到人與動物間的關係,甚至於介紹臺非當代攝影,展覽主題豐富且多元。會想去南美館參觀,起因於在網路上看到關於愛洛蒙的介紹,十分好奇展覽會如何呈現動物逐漸走入現代家庭成為家中重要的一份子,沒想到實際的作品大部分是動物的照片或肖像畫,沒有強烈的感受到人與動物的連結,本以為會敗興而歸,沒想到卻被當期的另一場展覽「典藏聚焦」吸引,其中留得我印象最深刻的便是洪通的作品。

再提到洪通的展覽作品前,我們需要先了解這一位素人畫師的傳奇經歷。1920年出生於台南的洪通,位於南鯤鯓的蚵寮小漁村,沒有受過任何教育或是藝術訓練的洪通,在五十歲時告訴妻小,他要放棄打工賺錢,決定全心投入創作,圈家只靠妻子在廟前小攤的零星收入過活,因為生活貧困拮据,洪通作畫的材料只能選擇最便宜粗劣的,顏料甚至經常是他採集鄉間花草,搗磨調製而成,這種土法煉鋼而成的顏料,成為洪通畫作無人能替代的特色。

洪通的創作意識來自於早年牽牛、捕魚、打雜工、乩童等等的生活經驗,乩童的經驗使他作畫時有一種宗教式的催眠,繪畫的表現是充滿了熱鬧、神幻、宗教信仰的意象,洪通亦有良好的色感與空間感,用色繽紛熱鬧,長期浸潤於廟宇藝術與南鯤鯓,他的作畫有類似廟宇、布袋戲、歌仔戲等等的效果,充滿了神幻與奧妙,是一種難以理解的人類心靈世界。

開始創作的洪通,沒有教育沒有背景,自薦參加全省美展,也到台南社交管與美國新聞處洽辦個展,卻都遭到碰壁拒絕,直到1972年在南鯤鯓代天府前的攝影比賽中,一位記者拍下了洪通懸掛在廟牆上的畫報導,國外的藝術家大讚他的畫作,傳回台灣後,從此聲名大噪。

洪通的成名在一個最剛好的時代,1970年代台灣退出聯合國,一連串的國際橫逆與外交挫敗,1973年的石油危機,重創經濟,社會人心動盪,當時的社會開始反省過度西化現象、重塑本土文化認同,台灣鄉土運動從當時開始覺醒,加上媒體的推波助瀾,洪通頓時被拱上風尖浪口,求見約訪索畫,爾虞我詐,沒念過書的洪通,無法應付那種場面,花上很多時間躲避盛名綁架,強調不賣畫。一生投入創作的17年間,留下300多幅作品,除了極少量饋贈(含被勒索),以及低價讓售一小批作品之外,悉數保留在家屬手上,寧可不斷搬家,躲人耳目,也不願以「賣畫養畫」。雖然沒有讓洪通300多幅遺作離散,但陳年畫作的存藏與修復,遠遠不是他們經濟能力所能負擔的起,沒有多餘能力作專業檢驗修復,洪通人走畫留,藝術無價,目前需要一個可以安頓洪通靈魂,並對遺作的存放、修復、保存、研究、出版與推廣的地方,成立美術館或紀念園區看似很好的選擇,但經歷過早年被要畫討畫、四處奔逃的的經歷,加上與公部門要預算與事前承諾的完全不一樣,更是讓洪通的幼子洪世保無法信任相關單位,因此這一次的展出可以說是相當難得。

本場展覽是繼2020年策劃「再現傳奇—洪通百歲紀念展」後的第二次洪通作品展覽,因當時的展覽中所展出藝術家的畫筆工具、當時的新聞訪問影片、簡報與新拍攝的專家學者訪談等等,深受洪通家屬肯定,才有第二次寶貴的合作機會。本次的展覽主題為:「典藏聚焦:洪通、張炳堂、許淵富、蔡草如」,每位藝術家接在不同的展廳,展場空間約一間教室大小,作品數約三十幅,擺設相當簡潔有力,無多餘裝飾,有簡單的洪通生平年代簡介和洪通繪畫風格的相關介紹,展場依據洪通作品的類型分為三大區域,分別為「廟宇與民俗藝術的影響」、「歡快的土地之夢」、「文字畫、畫文字」,以下分別做不同的介紹。

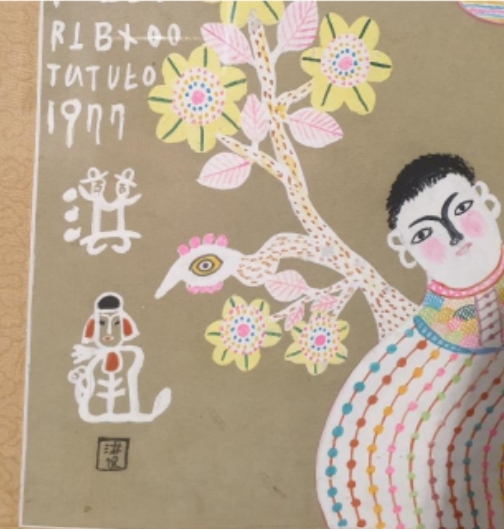

我還記得,一進展區,我便被洪通的作品吸引住了,遠看似稚童的彩繪,近看卻發現其中充滿細緻的紋理與逗趣的象徵符號,樸拙卻又充滿細節。資料上提到,洪通不識字,出於不可考的動機與企圖,他創造有「中文文字與英文字母」意味的造形,有時以類似書法長軸、春聯、碑文等方式表現,有時將這類「文字」與圖案並置,或是直接在文字內放入圖案,甚至從中衍生出圖案,使「文字」與「圖案」的辨識度,產生視覺與認知上的陌生感與審美趣味,充滿自我意識解釋的圖象字,似神秘卻又充滿拙趣。在我看來,洪通這樣正如同幼兒的我們在一開始學習文字時,看見一大串歪斜扭曲的線條卻不懂其意,於是自圓其說,幫他加上一些想像去試圖合理化解釋,正如同現在的我們面對看不懂的數學符號公式,我們會以我們已知的符號去推演,洪通則是以他熟知的藝術去闡述。我亦觀察到洪通在作品上的簽名,都會將其擬人化。(如下圖一)

圖一、洪通簽名

圖一、洪通簽名

而洪通的畫作亦深受廟宇與民俗藝術影響,其整體結構與道教畫相似,道教畫分多層,幾層「天」幾層「地」,整張繪滿符籙花樣,洪通畫的分層結構,代表了他自我意識世界的秩序和事物各自的本位。我們也可以觀察到洪通擷取廟宇內諸如「花鳥彩」、「壁堵彩繪」、「金紙圖案」等形式、結構等造形方法,轉化為他作品的空間結構,並在空間結構內加入他觀察到人群、服飾與建築樣貌的想像。而有紅色底色作品,可以感受到他利用「年畫」的氣息與特色,創作出強烈視覺經驗與親切感的繪畫。

在「歡快的土地之夢」中,洪通有一部分作品在顏色上接近大地色,像是木色、褐色、赭色與綠色等等,並且又以田地、河水、花卉、禽鳥、魚類、植物、人物作為造形的母題,常是密密麻麻,像是構成生命的細胞雛型,有著無限的拓展力,像是爬藤植物般的拓展。這些作品源自於洪通生長的土地,畫面帶有歡快的感覺,而内容又如夢境。

洪通的作品具有強烈的感染力,但由於素人出生加上大部分畫作未公開,即使浪得盛名,他在歷史上的地位依舊是無。究竟素人是否能算是藝術家?或許在這個網路媒體興盛的時代,這個問題已不重要,但在對於困在當時候時空背景的靈魂裡,這仍是需要思辨的問題,只希望未來會有更多人知道那些在史上無名但佔據重要角色的素人藝術家。